またまた、続き。

意志の力

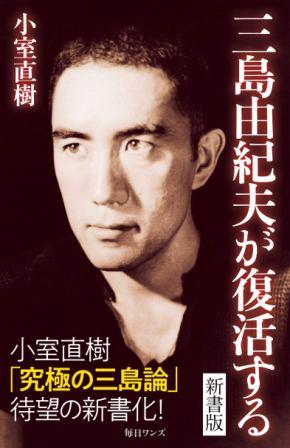

第三章 復活する三島由紀夫

死霊の世界

「五十になったら、定家を書こうと思います」

三島由紀夫は、友人の坊城俊民氏にそういった(角川書店『焔の幻影ー回想三島由紀夫』坊城俊民)。

二人の会話を、さらに引用しよう。

「そう。俊成が死ぬとき、定家は何とか口実を設けて、俊成のところへ泊らないようにするだろう?あそこは面白かった」(坊城)

「あそこも面白いですが、定家はみずから神になったのですよ。それを書こうと思います。定家はみずから神になったのです」(三島)

神になった定家。それは三島由紀夫にほかならない。

ここで、能の「定家」について書いておこう。時雨の降る初冬が季節になっている。旅僧(ワキ、主役の相手方)が雨やどりしているところへ、式子内親王(シテ、主役)の亡霊があらわれる。

定家と内親王は、人目を忍ぶ仲であった。が、内親王の死後もなお定家の恋する想いはつのり、内親王の墓に定家の執心が、葛となってまといついている。亡霊はそのように訴え、旅僧を自身の墓に導き、回向を依頼する。

式子内親王、はじめは加茂の斎院にそなはり給ひしが、程なく下り居させ給ひしを、定家の卿忍びしのびの御契り浅からず、そののち式子内親王、ほどなく空しくなり給ひしに、定家の執心葛となって、御墓に這いまとひ、互ひの苦しみ離れやらず、ともに邪淫の妄執を、御経を読み弔ひ給はば…定家が、内親王に会ったのは二十歳のとき。一方の内親王は、二十八か二十九歳だったといわれている。

従五位という身分にすぎない定家が、後白河法皇の第三皇女である式子内親王に恋した。忍ばねばならない互いである。

さて、旅僧は内親王の亡霊に依頼されて、読経する。草木までもが成仏するといわれる経文なのである。草木国土、悉皆成仏の秘を得ぬれば、定家葛も、かかる涙も、ほろほろと解けひろこれば、よあしよわぐるまかたくろようと足弱車の、火宅を出でたるありがたさよ。

呪縛からとかれた女は、舞う。だが、その女にはまたもや定家葛が這いまとい、女はそこに埋もれてしまう。

旅僧の読経も、定家の執心を断つことはできなかったのである。

三島由紀夫が書こうとした定家が、この能を下敷きにするものであったのかどうか、もちろん分からない。

だが、三島は、

「定家はみずから神になったのです」

と話している。

これは何を暗示しているのだろうか。

仮面劇の能だが、仮面をつけるのがシテである。シテは、神もしくは亡霊である。

亡霊をシテにして、いわば恋を回想させる夢幻能は、能の理想だといわれる。死から、生をみるのである。時間や空間を超えたものだ。

三島由紀夫が、定家を書こうと考えたとき、やはり能の「定家」が頭にあったにちがいない。

現代では、生の世界と死の世界は、隔絶したものにとらえられている。だが、かつて(中世)は、死者は生の世界にも立ち入っていた。

定家は神になって、生の世界に立ち入ろうとした。そう考えた三島由紀夫ではないだろうか。

生の世界にあっては成就できない事柄を、死の世界に往くことによって可能たらしめようとしたのが、三島由紀夫だった。

第二章で、三島は魂の存在なんぞは認めていないと書いたが、これは決して矛盾していない。ここのところは、よく考えてもらいたい。死の世界で「生きる」三島なのだ。

では、何が目的で三島は死の世界を選んだのだろうか。作品などを引用しながら、自決までの経過は次章に示すが、また、それによって読者も推察可能だろうが、より深い行動の意味は、さらに別にある。

残念だが、いまは具体的には示せない。能の「定家」から賢察してもらうより、方法がない。

あえて死の世界へ往き、守ろうとした存在があったのだ。それは何であったか、どういうものであったか……。

結局この本では語られなかった本当のところ。

なぜミシマは愛欲地獄のストーリーに着目したのか?

死んで神になるとはどゆ事?

ところで、戦前の大日本帝国は、ローマン・カトリックがお手本。天皇中心の共同体。

法律も、「勤労の美徳」など、パウロが創作した戒律がベース。戒律に従わないと「非国民」な、前近代ムラ体制。(これは今もしつこく変わっていない。ゴーン事件で世界から批判される原因)

ローマ教会にイエスは居ないが、大日本帝国は、主権者が「人の子にして神の子」。代替わりしても、今上天皇。不動の、絶対存在。

聖書では一人しかいないはずなのに、なぜか代替わり。

そもそも、イエスはいったい何者か?

記録を辿れば・・・

古代の愛欲地獄

「地球の主」エンキの失われた聖書―惑星ニビルから飛来せし神々の記録 (超知ライブラリー)

ウヌグ・キとアラタを行き来しながら、イナンナは落ち着かず、満たされなかった。

飛び回りながらも、太陽の光にドゥムジが揺らめき招いている姿を見た。

夜には夢に彼が現れ、僕は戻って来るよ、と囁いた。そして、“2 つの峡谷の土地”(エジプト)にある彼の領地の栄光を、彼は約束してくれた。

こんな幻影に、彼女は翻弄されていた。ウヌグ・キの神聖な区域に、彼女はギグヌ、“夜の愉しみの家”を設置した。

そこで、ようやく失われた愛を忘れることができた。

ドゥムジの命日の度に自分の“船”に乗って放浪し、次々と人間の男(王、英雄)を誘い、一夜を共にしたのである。

とりわけ若い英雄たちを、彼らの結婚式の夜に、イナンナは甘い言葉で誘い出した。

花嫁とではなく、彼女と寝ることにより、長生きと至福の未来を約束したのである。

イナンナはドゥムジに思いを馳せながら、彼らと夜を共にした。

そして、“神との遭遇”である“性の儀式”が“聖なる結婚”の儀式としてギグヌで行われるようになった。

夜を共にした男たちの運命は、ある者は翼を破られ、ある者は穴の中に埋められ、またある者は彼女のベッドで死んでいた!このように“聖なる結婚”の儀式は、イナンナにとっても男たちにとっても苦痛を伴う“歓びの命日”だった。しかし、中には生きていた者がいた。

英雄バンダ、ウツの曾孫である。

彼女の住まいでバンダは入浴させられ、房飾りの付いたマントに飾り帯を締めさせられた。

「ドゥムジ、私の最愛の人!」

彼女は彼をそう呼んだ。彼女は花々で飾られたベッドへ彼を誘った。

朝になってもバンダは生きており、イナンナは喜んで叫んだ。

「奇蹟よ、奇蹟だわ!私の最愛のドゥムジが帰ってきたの!」

ウツの恩寵により、彼は死から蘇ったのである。

「死なない力を私は手にした!不死は、私によって授けられたのだわ!」

そして、自分のことを女神イナンナ、“不死の力”と呼ぶことにした。

イナンナの両親は、このような彼女の宣言を喜ばなかった。エンリルとニヌルタは彼女の言葉に狼狽し、ウツは困惑した。

そして、エンキとニンフルサグは

「死者を蘇らせることなど、不可能だ!」

と言った。

幻影が相手では、勝ち目がない。

死ぬ事で絶対者となってしまった、牧神ドゥムジ(タンムーズ)。

人間界に残されたのは、彼の命日に王権を与える、復活の儀式。

話を戻し、ミシマが「敵」と呼んだ偽善者たち。

政府や操り人形である与野党代議士。

もっと辿れば、

操り人形師は、忖度階級制の霞が関サル山。ご本尊は、ジレンマを仕込まれた法体系。そして、その信奉者たち。

巡り巡って、ほふられる者たち。